terça-feira, 15 de julho de 2025

Mellotron: a pequena orquestra

sexta-feira, 11 de julho de 2025

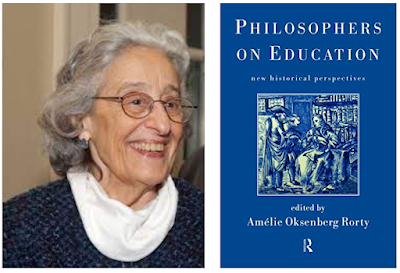

A filosofia é implicitamente pedagógica

Talvez nem todos os filósofos concordem e talvez nem sempre seja assim, mas as palavras abaixo, da filósofa Amélie Oksenberg Rorty, parecem conter mais do que um grão de verdade.

Os filósofos sempre procuraram transformar o modo como vemos e pensamos, como agimos e interagimos; sempre se tomaram como os derradeiros educadores da humanidade. Mesmo quando acreditavam que a filosofia deixa tudo como está, mesmo quando não apresentavam a filosofia como a atividade humana exemplar, pensavam que interpretar correctamente o mundo - compreendê-lo e compreender o nosso lugar nele – nos libertaria da ilusão, encaminhando-nos para aquelas atividades (vida cívica, contemplação da ordem divina, progresso científico ou criatividade artística) que melhor nos convêm. Mesmo a filosofia "pura" - metafísica e lógica - é implicitamente pedagógica. Visa corrigir a miopia do passado e do imediato.

As teorias do conhecimento (Descartes, Locke) implicam reformas educativas. A maioria das teorias éticas (Hume, Rousseau e Kant) visavam reorientar a educação moral. A aplicação prática de teorias políticas (Hobbes, Mill e Marx) é direccionada para a educação dos cidadãos. Os sistemas metafísicos (Leibniz, Espinosa e Hegel) fornecem modelos para a investigação e, portanto, estabelecem padrões para a educação dos esclarecidos. Alguns filósofos (Locke, Rousseau, Bentham e Mill) fizeram das suas propostas educacionais uma característica central de sua filosofia.

quarta-feira, 2 de julho de 2025

Ontologia do amor

Há diferentes tipos de amor, mas irei falar apenas do chamado amor romântico. Será que existe mesmo ou é apenas uma ficção agradável e conveniente?

Presumindo que há mesmo amor romântico e que, portanto, não é uma mera fantasia, cabe perguntar: que tipo de coisa é o amor, ou seja, a que classe ontológica pertence o amor romântico?

Será, como alegam alguns biólogos e psicólogos comportamentalistas, que o amor romântico é um evento físico, uma resposta física a um estímulo sexual? Ou será, como acreditam alguns espiritualistas místicos, um fenómeno espiritual (não psicológico): o encontro de uma alma com a sua alma gémea? Não será simplesmente a expressão de um tipo especial de sentimento de uma pessoa acerca de outra, como diriam os expressivistas? Ou será antes uma espécie de fenómeno mental, podendo envolver certas motivações, desejos, emoções, atitudes e crenças de uma pessoa em relação a outra?

A maior parte dos filósofos contemporâneos consideram que a última pergunta é a que aponta na direção certa, ou seja, que o amor romântico é essencialmente algo mental: emoções, sentimentos, desejos, motivações, crenças, atitudes psicológicas, tudo isso são conteúdos mentais. Mas em que classe de fenómenos mentais se inclui o amor romântico? Entramos, pois, no domínio da ontologia do amor.

Têm sido propostas três abordagens principais. Todas elas consideram que, mesmo que possa incluir aspectos não mentais, o amor romântico é essencialmente um fenómeno mental. Mas que tipo de fenómeno mental é o amor?

As principais abordagens são as seguintes: a) o amor é um evento mental, b) o amor é um estado mental dinâmico e c) o amor é uma disposição mental.

Qual a diferença entre eventos, estados e disposições mentais? Em termos genéricos, um evento mental é uma ocorrência, como uma reação ou resposta a algo, podendo ter um carácter episódico, no sentido em que surge e desaparece, sem persistir ao longo do tempo. Por sua vez, os estados mentais dizem respeito a propriedades ou condições mentais perduráveis, sendo geralmente mais complexos, uma vez que podem envolver diversos eventos mentais. Já as disposições mentais são tendências, capacidades ou propensões para, em certas circunstâncias, um sujeito pensar, sentir ou agir de um certo modo.

Dentro de algumas destas três abordagens podemos, por sua vez, encontrar perspetivas diferentes. Eis um pequeníssimo resumo.

O AMOR É UM EVENTO MENTAL

A perspectiva valorativa

O AMOR É UM ESTADO MENTAL DINÂMICO

A perspectiva historicista

O AMOR É UMA DISPOSIÇÃO MENTAL

A perspectiva afectiva

O filósofo David W. Hamlyn, no ensaio «The phenomena of love and hate» (1989) classifica o amor como uma pró-atitude emocionalmente motivada. Daí o seu carácter afectivo e disposicional. O amor, diz Hamlyn, é uma das duas emoções primordiais, juntamente com o ódio, que incluem sentimentos positivos e negativos em relação a algo e que estão pressupostos noutras emoções. Uma versão diferente desta perspectiva foi defendida por Robert Brown no livro Analyzing Love (1987).

A perspectiva volitiva-cuidadora

Harry Frankfurt, no seu livro As Razões do Amor (2004, trad. port. Gradiva), classifica o amor como um tipo de estrutura motivacional geradora das preferências que orientam a conduta em relação a outrem. Trata-se, portanto, de uma forma de motivação (disposição) que não é de carácter primariamente emocional, dado não se basear no sentimento sobre a pessoa amada, nem de carácter cognitivo, pois também não depende da opinião sobre a pessoa amada. É antes uma preocupação robusta, e não imparcial (daí que também não seja moral), um cuidado especial pela pessoa amada. Outra versão desta perspectiva é defendida por W. Newton-Smith no ensaio «A conceptual investigation of love» (1989).

A perspectiva volitiva-unificadora

No seu livro About Love - Reinventing Romance for Our Times (1998), Robert Solomon classifica o amor romântico como um compromisso (da vontade) com o mundo, em particular com outra pessoa. Tal compromisso tem em vista a construção de um tipo significativo de união entre pessoas, isto é, tem em vista a criação real de uma nova entidade: um «nós». Trata-se, portanto, da motivação para criar uma fusão unificadora entre duas pessoas. Essa nova entidade, que é um «nós», depende da convergência de vários desejos (sexuais, práticos, românticos, éticos), mas também da imaginação e do desejo de reciprocidade entre as pessoas que decidem unir-se. O amor é, pois, uma escolha, mas uma escolha de carácter emocional. Por isso, o amor não é um sentimento (sentimento e emoção são coisas diferentes) nem se opõe à razão. Robert Nozick, no ensaio «Love's Bond» (1989), e Roger Scruton, no livro Sexual Desire - A moral Philosophy of the erótic (1986), defenderam perspectivas muito semelhantes a esta.

***

Há outros filósofos — e não só filósofos, como, por exemplo, a antropóloga Helen Fisher no seu livro Personal Love (1990) — que escreveram obras relevantes sobre a natureza, o valor ou a justificação do amor, mas também as há sobre a relação entre amor e ética e até entre amor e política. Mas o mapa de posições aqui esboçado diz respeito apenas à ontologia do amor.

quarta-feira, 25 de junho de 2025

Amor, amor... e mais amor

sábado, 31 de maio de 2025

Nagel e a ilusão do reducionismo

Os filósofos partilham a fraqueza humana geral por explicações do que é incompreensível em termos adequados ao que é familiar e bem compreendido, embora em tudo diferente.

Como é que é ser um morcego?, 1974

sexta-feira, 11 de abril de 2025

quarta-feira, 2 de abril de 2025

Epidemia de metáforas kitsch

As metáforas estão em alta. Sim, na literatura sempre estiveram. Na boa literatura, uma boa metáfora diz, muitas vezes, mais do que uma descrição exaustiva. E, além de ser mais elegante, tem quase sempre a vantagem de ser memorável. Isso ajuda imenso e é agradável.

Mas não é por isso que estão agora em alta; é antes por terem invadido o discurso banal quotidiano. Qualquer conversa se tornou demasiado seca e linear se não for polvilhada por umas quantas metáforas. Tudo bem. Só é pena que sejam tantas vezes as mesmas metáforas, tão batidas e pretensamente interessantes. Algumas tornaram-se uma verdadeira epidemia, tão previsíveis quanto irritantes. Pior, são quase sempre sobre o próprio falante, que as usa de modo indisfarçadamente autoelogioso e autocomplacente. E tão kitsch!

Veja-se quantas pessoas dizem querer pensar fora da caixa. Ficamos, assim, a saber que há multidões de pessoas criativas, que fazem questão de pensar de maneira diferente dos outros, capazes de ver o que mais ninguém descortina, e assim por diante. Todas igualmente criativas e irreverentes. Assim, o conteúdo da caixa há-de tornar-se um mistério e voltaremos a precisar urgentemente de quem consiga olhar para dentro dela. Claro que a conversa de se pensar fora da caixa é tantas vezes uma desculpa para não se ter o trabalho de estudar e de compreender o que mal se compreende e precisa de ser compreendido. Afinal, dentro da caixa deve encontrar-se o que de melhor já se conseguiu. A caixa foi enchendo à custa de muitas pessoas persistentes, estudiosas, cuidadosas, curiosas, mas também de algumas pessoas criativas. Essas foram, afinal, casos excepcionais. Mas agora já nos sentimos todos excepcionais, mesmo quando ignoramos o fundamental. Ok, talvez faça bem à saúde sentirmos-nos todos excepcionais. Mas, a ânsia de passarmos por seres excepcionais funciona, tantas vezes, como um apelo ao adorno da metáfora kitsch.

Se aquele que se apresenta como criativo diz querer pensar fora da caixa, o que se apresenta como corajoso e ousado — que costuma ser o mesmo — diz querer sair da sua zona de conforto. E, ao querer sair da sua zona de conforto, acaba por entrar, de novo, na zona kitsch. Por que razão haverá tanta gente a querer sair da sua zona de conforto em vez de simplesmente fazer o que pode fazer bem, usando o conhecimento e a experiência adquiridos? Não é mais sensato, produtivo e preferível fazer uma coisa bem ao desperdício e desconforto de fazer outra mal? Para quê sair da sua zona de conforto? Para quê desperdiçar tempo e energias com o que não se sabe como fazer? Para aprender outras coisas? Muito bem, então basta dizer simplesmente que se quer aprender outras coisas. Isso tem a vantagem de nos poupar a mais uma metáfora kitsch. Mas porquê este apelo do discurso kitsch?

O que responder quando não se sabe a resposta? Fingir que se tem uma resposta, dizendo que essa é a pergunta de um milhão de dólares. E depois falar abundantemente da pergunta de um milhão de dólares. Pensando bem, as perguntas de um milhão de dólares são tantas, que podemos ganhar uma fortuna dando-lhes meias-respostas kitsch.

Claro que os verdadeiros intelectuais, os intelectuais profundos, não alinham nisto; não usam as metáforas da populaça. O seu discurso sofisticado evita a superficialidade quotidiana, procurando ir para lá do ruído do mundo, de modo a compreender a espessura dos dias. Este é todo um outro nível. E tive a sorte de, só na última semana, já me ter deparado mais de uma vez com o ruído do mundo, tendo também embatido na dita espessura dos dias. E não, não li nas crónicas do Pacheco Pereira.

Enfim, cada um com o seu kitsch. Eu também tenho o meu. A prova disso é este texto que me deu na cabeça escrever para mim próprio. Também tenho direito, caramba!

domingo, 16 de março de 2025

De Wittgenstein a Dickie, via Suits

É bem conhecida a tese de Wittgenstein de que os conceitos não têm conteúdos precisos que possam ser captados por uma definição ou análise em termos de condições necessárias e suficientes. Se prestarmos atenção ao modo como aplicamos os conceitos, o seu uso mostra que, em geral, eles não têm fronteiras nítidas ou claramente delimitadas. Daí que a busca de definições seja, conclui Wittgenstein, uma tarefa condenada ao fracasso. Ele convida-nos a pensar no conceito de jogo e na enorme diversidade de jogos que há, desde jogos de tabuleiro a jogos com cartas, com bola, de corridas, torneios desportivos, etc. O que faz todas essas coisas serem jogos? Uma resposta tentadora é começar por reconhecer que «algo deve ser comum a todos os jogos, caso contrário não se chamariam jogos». Porém, Wittgenstein considera que partir desse princípio é começar mal. O que temos de fazer, diz ele, não é supor que há algo comum a todos os jogos, mas antes olhar para os diferentes jogos e ver se encontramos alguma característica comum a todos. Trata-se antes de olhar e ver, não de pensar. Ora, se olharmos com cuidado, não vemos coisa alguma que seja comum a todos os jogos, e só aos jogos. O conceito de jogo é, diz Wittgenstein, um conceito aberto e, como tal, indefinível. É aberto no sentido em que a sua correcta aplicação não está sujeita a qualquer requisito prévio, ou seja, não depende de condições necessárias e suficientes. Tudo o que vemos é uma rede de semelhanças variáveis entre as diferentes coisas às quais aplicamos esse conceito, isto é, uma teia instável de semelhanças familiares. Não dispomos, portanto, dos ingredientes de uma definição explícita.

_(cropped).jpg)